もの作りを肌で感じられる、建築の最前線の仕事

プロフィール

小林 優太さん

1992年11月18日、神奈川県横浜市生まれ。東京都市大学建築学科卒業後、株式会社平成建設を経て、2020年4月相羽建設株式会社(東京都東村山市)入社。

目次(クリックするとジャンプできます)

①大卒の大工を採用する会社を知り、進路変更

小林さんの祖父は建築の設計の仕事をしていて、子供の頃から製図道具が身近にありました。

祖父が設計したところに遊びに行ったりもしていて、もの作りも好きだったので、建築はおもしろそうだとぼんやりと興味を持って大学の建築科に進みました。

就職活動する時も大工になろうと思っていなくて、ただ手を動かして何かを作るということにはすごく興味があったので、建築現場に直接携わる仕事をしたいなと、現場監督、主にリフォーム会社の現場監督を目指して就職活動をしていたんです。

たまたま大卒で大工を採用している会社があることを知り、そこの会社を見学したり、会社の概要を調べたりしていくうちに、大工が建築の最前線というか、もの作りをいちばん肌で感じられるような仕事なんじゃないかなと思って大工に切り替えました。

高卒からが普通というか、弟子入りしてやるのが当たり前みたいな知識もあまりありませんでした。そういう先入観がなかったから、足踏みする気持ちも薄かったと思います。

②住む人が願うものを想像して造る

小林さんの仕事は、戸建て住宅が中心で、その他にも施設物件やリフォームも行っています。

住宅はそこに住む家族がいるというのがいちばんの特徴。そのお客さんがどういうふうに住むことを願っているのかを想像しながら作らなければいけないと思っています。

③図面を見間違えて大失敗

小林さんは、前職の時、マンションの内装工事で忘れられない失敗をしてしまいました。

一人で割り当てられた一戸の部屋の工事をしていて、木工事が終わったなという頃に、チェックに来た監督にここは違うと指摘された。よくよく図面を見てみたら、玄関の上がり框(あがりがまち)が10センチ違う。多分スケールを見間違えた。真っ青でした。

ゴールデンウイークに入る手前だったので、ゴールデンウイーク中に現場に入らせてくださいと監督にお願いして、現場が休業の間に一度解体して、新しい框材(かまちざい)などを取り寄せてもらい、工期的には影響なく、何とか事なきを得ました。

思い込みは怖いということ。経験が増えると、それだけ慣れみたいなものでき、注意を怠って足元をすくわれてしまう。すごく基本的なミスでした。経験を積んでも、当たり前のことはちゃんとやらなければいけません。

整理整頓し、現場をきれいにしておくことです。前職の会社の影響ですが、建築業界は荒っぽいという印象があり、それを払拭するため、厳しく指導されました。

今も現場でひと仕事終わったらきれいにする、ちらかっていたら片付けるということは意識しています。それに、ものが整頓されていると仕事がはかどる気がしています。

脇差(わきざ)し鑿(のみ)。普段大工が腰袋にさしている鑿(のみ)で、ちょっとした穴を掘ったり何かを削ったりする時に腰からすぐ出して手軽に使えるので、よく使う道具です。

今使っている脇差し鑿は前職の先輩大工から「新しい鑿を買ったからこれお前にやるよ」と譲っていただいたもので、尊敬していた方だったので、自分もあの人のようになれるように頑張りたいなという気持ちで使っていて、愛着があり、5年くらい使っています。

④3Kは大工の強み

小林さんは、3Kは大工の強みだと、前向きにとらえています。

3Kは少なからずあります。建て方では梁の上に上がらなければならないというように、現場のDX化(デジタル技術の活用)、機械化が進んでも完全には払拭されないでしょう。それが逆に大工という職業の、ほかの人にできない特性、強みだと思っています。

ありますよ。夏場の建て方など熱中症ぎりぎりでやらなければいけないこともありますし、日々木屑だらけにはなります。僕は体質的にはアトピーというか、肌が弱く鼻炎もあり、木屑の中にいたくない。鼻水ズルズルだしかゆい。それはゼロにはできないけれども、それなりに対策はできるものです。

前職の会社で初めて大工として配属された時にお世話になった大工さん。ベテランで信頼されている人でしたが、寡黙で、仕事の指示はしてもアドバイスはほとんどなし。自分が大工として早く上達するためにはどうすればいいのか分からなくて、すごく現場がしんどかった。

一棟終わって、僕が次の現場に行く時に一言、「やめんなよ」とだけ言われました。

その時は退職者が多いからかなとしか思っていなかった。その後、経験を積んでから思うと、いきなり一人前になることはできない仕事なので、「根気よく、あきらめずにやれ。一つの現場で怒られたからといってやめるような気持じゃだめだぞ」という意味が、その言葉の中にあったんじゃないかと。

⑤建築を俯瞰して見られる立場になりたい

小林さんは、やれる限り大工を続けたいと言います。

やれる限りやりたい。純粋に面白いからです。でも、体力の限界はくる。建て方などは若い人がいちばん輝ける。一方、ベテランは知識や技術、リーダーシップなどでカバーしていけると思います。そういうことも若いうちに身に付け、大工をやりながらも、例えば現場監督のような形で建築を俯瞰して見られる立場になりたいと思っています。

体力的につらいこともあるし、職場の人は年上が多いとか、いろいろしんどいことはあると思います。そこで諦めた人もいっぱいいました。でも、諦めなかった人は人間的にも立派になっているという気がします。しんどいことあっても、諦めない気持ちが大事です。

目指すもの、なりたい姿を持って我慢強くやる。そうすれば成長できるので、粘り強く頑張ってほしい。大変だけど、それだけ面白味もやりがいもある仕事ですから。

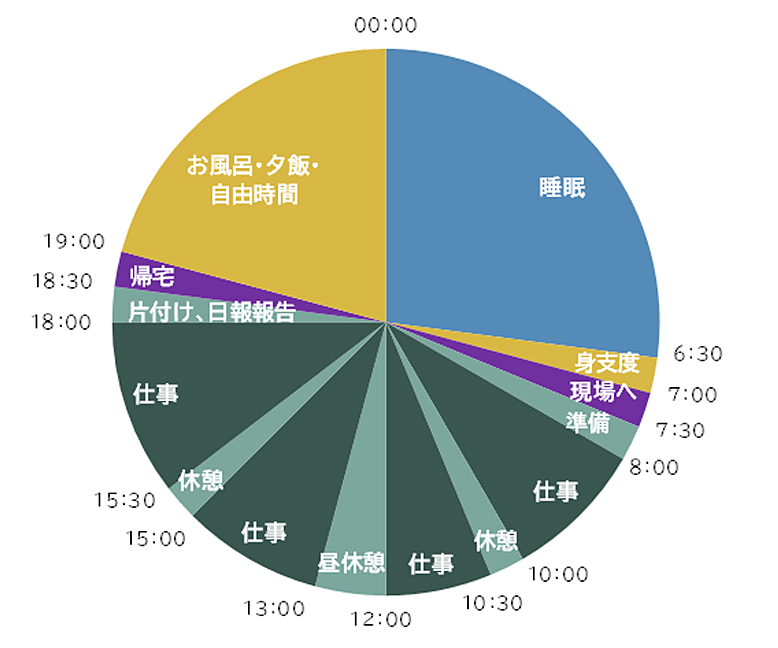

⑦小林さんの一日

仕事が終わると、日報報告。今日の進捗を写真と文章で会社のチャット上に報告をします。

帰ったら、普通の日はだらだら。元気があれば料理などの家事。夫婦で手が空いたほうがやるようにしています。

休日はランニング。中高時代は陸上部でした。会社に年に一回とかマラソン大会に出るチームがあって、それを目標に少し走ろうと思い、最近は週一くらいで10キロ弱ほど走っています。

#大工の一日 から色んな大工の一日を見てみよう!

相羽建設ホームページ https://aibaeco.co.jp/

【職人の手仕事】現場で活躍!相羽建設で働く社員大工にインタビュー