働きながら学べる-集合研修

大工の世界に入ったあと、早く腕を上げたい、もっと知識を増やしたいという人には働きながら学べる場が用意されています。その一つが国土交通省補助事業「大工技能者等の担い手確保・育成事業」です。

この事業を活用して実施される集合研修には「全国組織による取組み」「地域組織による取組み」があり、期間や内容は異なりますが、新人大工の育成、伝統的大工の育成など、各団体が次世代の大工育成のための独自の研修を用意していて、スキルアップに活用できます。

具体的にどのような研修が行われているのか、下記の「過去に実施された集合研修の紹介」をご覧ください。

過去に実施された集合研修の紹介

(「令和5年度 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 (大工技能者等の担い手確保・育成事業)事業成果報告書 発行・編集:一般社団法人木を活かす建築推進協議会」をもとに作成)

住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 大工技能者等の担い手確保・育成事業

https://carpentertraining.mlit.go.jp/

実施地域から探す(絞り込み検索)

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

全国組織による取組み

〇一般社団法人JBN・全国工務店協会

| 実施地域 | 青森県、秋田県、山形県、埼玉県、富山県(震災のため一部中止)、石川県、山梨県、大阪府、兵庫県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年6月~令和6年1月の約7ヵ月 |

| 内容 | CCUSレベル2未満の大工を対象。プレカット型と手刻み型のコースを設け、座学では両コース共に社会人の基礎、労働安全衛生法、木造軸組住宅概論を学び、プレカット加工を前提としたコースでは、主に道具の基礎知識、足場の組立、建て方、外部施工、内部施工、設備機器の取付け、道具工具類の取扱い、階段施工等についての技能を学び、さらに解体までを実施。手刻みを前提としたコースでは、手刻み加工を軸とし、差し金(さしがね)の使用方法や規矩術(きくじゅつ)の基本を学び、原寸図の作成および墨付け・加工までの一連の工程を1人で行えるように訓練。 |

団体ホームページ https://www.jbn-support.jp/

〇一般財団法人住宅産業研修財団

| 実施地域 | 東京都、新潟県、長野県、愛知県、大阪府、福岡県 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年4月~令和6年3月の約11カ月 |

| 内容 | 道具の手入れ・使い方を学び、継手(つぎて)・仕(し)口(ぐち)や棒(ぼう)隅(すみ)木(き)、伝統構法の架構の墨付け刻み等を学び、また、木造建築図面の読み方や書き方、伝統構法の架構、伝統構法の納まり詳細図等についても学び、さらに、住まいの構法にかかわる歴史や地域木材の生産・流通、住宅生産の工程、住環境(温熱・換気の基礎知識等)など、大工として必要とされる基礎知識も学習。 各地域での研修のほか、年に一度、各地域の受講生が1ヵ所に集まって行う1~2週間の集合実技研修も。年次ごとに実物件の課題制作を行い、地域研修で習得した知識や技能の実践と定着を図る取組みで、1年次では「軸組」を組むことに重点を置き、部材を直交させるだけの単純な架構に屋根と基礎が付いた構造物を制作、2年次では「勾配」を理解することに重点を置き、2方向の勾配の理解が必要な隅木を有する構造物を制作、3年次では「建物全体」の造りを把握することに重点を置き、伝統構法による住宅1棟の棟上げまでを実施。 このほか、社会人、職業人としてのビジネスマナーや社会的責任、チームワークとコミュニケーション能力、安全管理等について指導する現場研修(OJT)も実施。 |

団体ホームページ https://www.jaho.or.jp/

〇一般社団法人全国木造建設事業協会

| 実施地域 | 岩手県、山形県、千葉県、東京都、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、広島県、高知県 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年8月~12月の約4ヵ月 |

| 内容 | 「応急仮設住宅施工・管理に関する研修会」では、木造応急仮設住宅の図面、仕様内容をもとに施工管理や図面の説明を行い、「木造応急仮設住宅界壁施工訓練」では、災害発生、着工、引き渡しまでの流れが記載された応急仮設住宅手順マニュアルについて説明するとともに、間仕切り壁を設け、延焼防止や隣戸の生活音を遮音する、精度の高い界壁施工を実施。 「木造応急仮設住宅木杭実習訓練」では、応急仮設住宅の基礎は木杭を基礎とし、木杭の上に土台を載せていくため、木杭の打ち込みの訓練を実施。また、基礎を正しく施工するため、木杭の高さを計測し、丸鋸で切り、高さを合わせるレベル合わせも実施。さらに、「応急修理対応実習研修会」で、実際の屋根にブルーシートを張り、ルーフィングを使用した屋根修理を行った。 |

団体ホームページ https://www.zenmokkyo.jp/

〇一般社団法人全国住宅産業地域活性化協議会

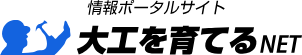

| 実施地域 | 福井県、山梨県、愛知県(岡崎)、鳥取県、岡山県、広島県(広島・福山)、長崎県、鹿児島県、沖縄県 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年7月から12月の約6ヵ月 |

| 内容 | 座学では、共通テキストを用いて、社会人基礎知識、労働安全衛生法、道具の知識、木造軸組住宅概論基礎知識、内装工事論、CAD基礎知識等を学習。 実技では、プレカット構造材を用いた木造軸組住宅の概要、墨付け、刻み、建て方(下地含む)を習得。また、外部施工、内部施工法および道具工具類の取扱いについての基礎的な技能の習得も行った。 ほかに、若手大工の技能習得、コミュニティ、ネットワーク作りの一環として各地域の受講生を一同に集めての全体集合研修も実施。 |

団体ホームページ https://www.jyukatsukyo.or.jp/

〇一般社団法人全国古民家再生協会

| 実施地域 | 群馬県、富山県、岐阜県、静岡県、福岡県、宮崎県、沖縄県 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年8月~11月の約4ヵ月 |

| 内容 | 座学では、古民家の構造や変遷、伝統構法の各部位・再築における基準等を学習し、基本的な知識を習得。修了考査も実施し、知識を習得できたかを確認。 実技では、大工道具の使い方から使用する木材の選定方法、課題図面より新材ならびに古材への墨付け・刻みをして木組みを実施。古民家で使用されていた古材の形状は様々であるため、新材に加え古民家から取り出された古材を使用することで、実際の現場での業務を学んだ。 課題は金輪継ぎ、古材兜蟻掛けや2方差しなどで、研修を実施する工務店が受講生の経験年数・実績といったレベルに応じて実施。 |

団体ホームページ https://www.g-cpc.org/

〇一般社団法人日本CLT協会

| 実施地域 | 石川県、大阪府 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年10月(うち3日間) |

| 内容 | 座学は、CLTパネル工法の基礎知識および施工に関するノウハウ等を説明。 実技は、CLTパネル工法の平屋の建屋(3m×3m×高さ2.8m)を実際に施工。1チーム10人程度で、2チーム、2棟を施工。また、天井クレーンの使用(石川県)およびフォークリフトを クレーンに置き換えたパネル揚重(大阪府)により、実務に近い形での研修を実施。実習建屋で使用していない種類のχマーク金物の隠蔽型の金物は、モックアップを製作し、金物納まりを確認できる工夫を行い、CLTパネル工法の金物の理解度を深めた。 |

団体ホームページ https://clta.jp/

地域組織による取組み

〇一般社団法人北海道ビルダーズ協会

| 実施地域 | 北海道(札幌、函館) |

|---|---|

| 期間 | 令和5年6月~令和6年1月の約7ヵ月 |

| 内容 | 「技能向上研修会」(実技研修)では、 初級・中級・上級レベルの実技課題を中心に、裏目を使った差し金の活用法など規矩術の基礎知識と原寸図の作成および墨付け・加工・組立の研修を実施。 「新人大工座学研修会」(座学研修)では、1年目となる新人大工に木造住宅の構造・断熱など、大工としての基礎知識に関する研修を、2年目となる新人大工には工務店の大工としての役割と窓の性能について研修を実施。 「基本技術研修会」(座学研修)ではCCUSレベル2に必要な安全教育を中心に、労働環境・解体作業における石綿の取り扱いなどの研修を実施。 |

団体ホームページ https://www.do-ba.net/

〇一般社団法人東北建設技能協会

| 実施地域 | 宮城県(富谷市、栗原市、加美町、石巻市) |

|---|---|

| 期間 | 令和5年7月~令和6年1月の約6ヵ月 |

| 内容 | 座学では、大学建築学部教授・工学博士を講師に招き、木材に関して植生や素材としての特性などの基礎的知識から、最新の研究成果(木造校舎に人為的に火災を発生させ耐火性を検証した結果、木造建築の耐久年数は鉄筋コンクリートに劣るものではない等)などの講義を実施。 実技では、家が一軒建つまでの一連のプロセスの習得を目的として、図面の見方から墨付け、刻み、足場組み立て、基礎工事、平屋の建て方実践、棟上げまでを実施。プレカット材を使ったリノベーションの研修も実施。さらに、建設用重機の運転操作、測量の基礎、ドローン操作など、多能工として必要な周辺知識や技能も習得。 このほか、石巻市の木材の生産加工業者の協力を得て、山林での植樹、伐採後の加工、燻煙方法など、天然木が建築材になるまでの工程を見学。 |

団体ホームページ https://tougikyo.weblike.jp/

〇一般社団法人福島県工務店協会

| 実施地域 | 福島県(福島市) |

|---|---|

| 期間 | 令和5年8月~11月の約3ヵ月 |

| 内容 | 座学は社会人マナーおよび安全衛生教育、コミュニケーション研修。 実技は規矩術を中心とした内容で、道具の使用方法、刃物の手入れや研ぎ方等の基礎、安全な作業姿勢の習得、階段造作演習、墨付け・刻み・加工・組立等の規矩術演習、墨付け加工の技術指導、差し金の基本、展開図演習、屋根の墨付け、材料の木ごしらえ、総括演習を実施し、代表的な木材加工の基礎および 階段造作を学ぶことで、大工としての基本技能を習得。 |

団体ホームページ https://fukushima-jbn.jp/

〇一般社団法人東京大工塾

| 実施地域 | 埼玉県、東京都 |

|---|---|

| 期間 | 令和5年5月~12月の約8ヵ月 |

| 内容 | 東京大工塾と工務店との間で「OJT指導契約」を締結。「契約書」に沿ったOJT指導を実施。具体的には安全衛生、道具の使用と手入れ、作業工程、作業方法等を指導。東京大工塾と工務店によって選定された指導者が、作業前に現場の危険な箇所、危険予測、禁止事項、整理整頓などの安全衛生面を指導。工具については、利用頻度の高い丸鋸の取り扱い方法や安定した台での作業、切断部材を抑える手は工具より先に置かないこと、キックバックの危険性、安全カバー脱着の禁止等を指導。 |

団体ホームページ https://www.tokyo-daiku-jyuku.com/

〇一般社団法人にいがた木造建築協会

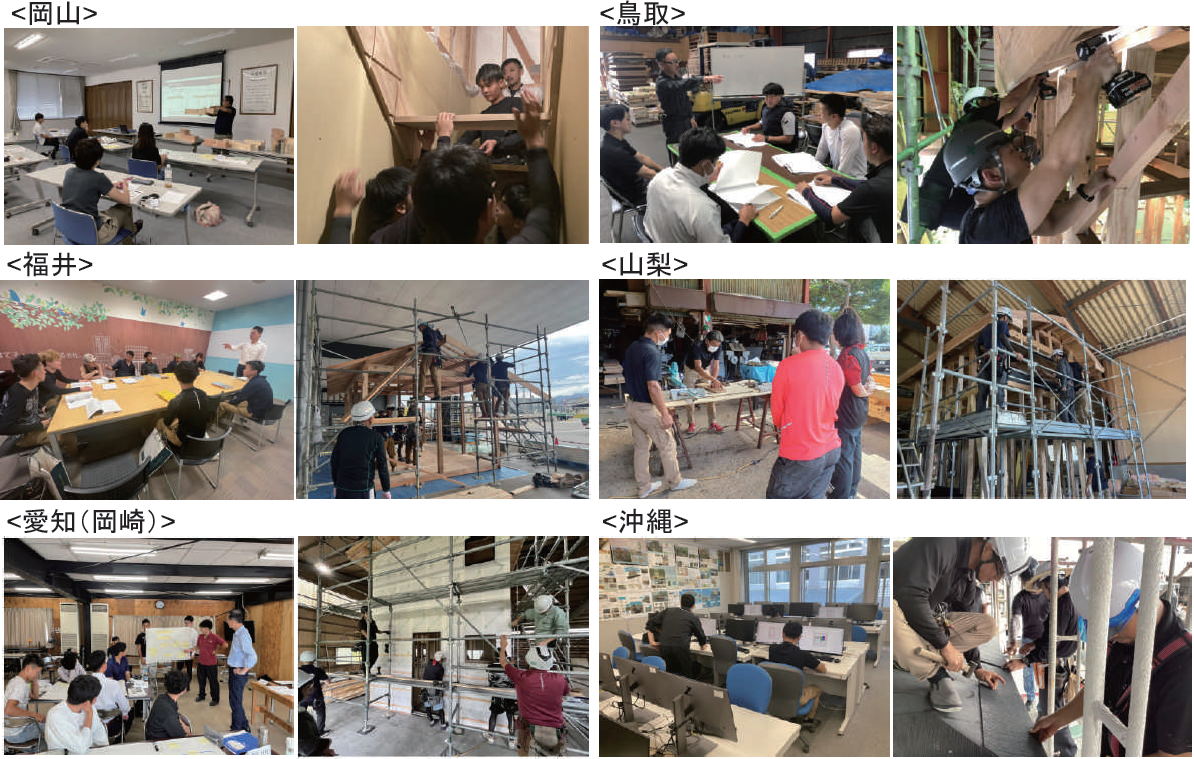

| 実施地域 | 新潟県(燕市) |

|---|---|

| 期間 | 令和5年8月~12月の約4ヵ月 |

| 内容 | 座学では、「棒隅木小屋組」「振れ垂木小屋組」の2つを課題とし、基本的勾弧弦、小屋組や展開図の書き方等について研修を実施。今回の課題以外の伝統的小屋組み工法にも対応ができるよう、基本的な規矩術(勾弧弦)を解説した。さらに、展開図が書けることによって小屋組の各部材寸法が分かること、展開図を基に墨付け・加工を行うこと、様々な小屋組に適応でき実用的に活用できることなど、展開図で何ができるのかを説明し、展開図の書き方を解説。 実技では、「住宅内部廻り階段」を課題とし、原寸図の書き方、墨付け・刻みの方法、組立まで、実践的な研修を実施。 実際のスケールの1/3サイズで原寸書きを行い、納め方手法を理解させ、合わせて部材の墨付けにも取り組んだ。 受講生は実際の現場での階段造作が未経験だったが、実際の現場に対応できる部材の加工・刻み、組立までの一連の工程を学んだ。 |

団体ホームページ https://nkigumi.jp/

〇一般社団法人富士山木造住宅協会

| 実施地域 | 静岡県(西部会場:磐田市、東部会場:富士市) |

|---|---|

| 期間 | 令和5年7月~令和6年1月の約7ヵ月 |

| 内容 | 1年目の受講生は、木造技能者育成検討委員会が設定した職業能力基準レベル1を目標とし、2年目、3年目の受講生はレベル2を目標とした研修を実施。 座学は東部会場、西部会場共通で、木造住宅の構造と架構と力の流れ、建築基準法・関連法令、フラット35木造住宅の標準仕様書について研修を実施。 実技は、西部会場では1年生が、「9坪木造住宅の墨付け、手刻み加工、建て方」、2年生が「廻り階段の墨付け、手刻み加工および階段の設置」、3年生が「小規模倉庫の墨付け、手刻み加工、建方」の研修を実施、東部会場では1年生が「9坪木造住宅の墨付け、手刻み加工および建て方」を研修、さらに、木造住宅の構造躯体の完成と台持ち継ぎ、追掛大栓継ぎ、金輪継といった手刻みの応用編も実施した。 |

団体ホームページ https://www.fuji-jbn.com/

〇愛知県建設団体協議会

| 実施地域 | 愛知県(名古屋市、愛西市、碧南市) |

|---|---|

| 期間 | 令和5年8月~10月の約2ヵ月 |

| 内容 | 若手大工の育成研修では、CCUSレベル2に満たない初級大工の育成を目的とし、木造軸組住宅の大工技能の基礎を教える3か年計画の1年目として、3年後にCCUSレベル2相当に達することを目指して研修を実施。 座学では、現場でのマナー、安全衛生法、コンプライアンスの重要性を説明。木造軸組みの構造の基本や建築資材について、断熱基準の基礎知識や設計図書から建物概要・建築物の仕様、施工内容の読みとり、積算、建物基準の概要を学習。 実技では、プレカット構造材を用いて、実習棟を土台から作り上げた。内張りボードを張り付けたり、階段も製作したりして1つの部屋を作り上げ、その後、解体まで行った。 ほかに、中堅大工の実技研修も実施。若手大工の育成研修を卒業した受講生やCCUSレベル2相当以上の大工技能者を対象としたもので、継続的に技能を習得する場として、計4回の短期研修を実施。現寸図の作成から墨付けや加工、組立まで行い、「三重塔の構造物模型」を製作。 |

〇一般社団法人全国中小建築工匠連合会

| 実施地域 | 栃木県・オンライン |

|---|---|

| 期間 | 令和5年11月28日の1日 |

| 内容 | 座学のみで(オンライン併用)、古材をどのように活用できるのかの判断方法や活用設計、注意事項について、写真や図を使った事例で学べるオリジナルテキストを作成し、研修で使用。 消費者のニーズに応え、古材や古家の活用・改築の提案ができる大工になることを目的として実施。 日本の伝統行事である式年遷宮に携わった講師から、お宮の建築技術や日本古来の古材の活用方法(社で使用していた材を他の社や橋などに使用)の事例を紹介。また、古材を住宅や店舗の柱、梁、インテリアに使用する現代の活用方法も学習。 研修の実施後、いつでも学べるようオンラインで配信した。 |

団体ホームページ https://zenkenkosho.or.jp/