社内教育の取組み

ハウスメーカー、工務店の中には、社内で大工の育成を行っているところがあります。

企業内訓練校で教育したり、時には現場から離れて勉強会を行ったり、会社によって取り組み方は様々です。

目次(クリックするとジャンプできます)

取り組み事例の紹介

ポラスグループ(埼玉県越谷市)

職業訓練法人ポラス建築技術振興会

理事 椎名健一氏

同会はポラス建築技術訓練校を運営。同校は1987年に企業内訓練校として発足。98年に認定職業訓練校に(埼玉県)。建築施工系木造建築科と内装仕上げや電気配線などを学ぶ建築内装系インテリアサービス科があります。

ポラス建築技術訓練校 https://www.polus.co.jp/kunrenkou/

――目的は品質向上

品質を上げるのが目的。一貫施工体制で、お客様に提供した家に責任を持つこと。その究極の形は社員が建てる事であり、社員大工を養成しようと考えました。

――普通高、商業高卒の人も

2022年までは高卒だけだったのですが、23年からは専門学校卒もいます。23年は36人、24年は34人です。地元出身が半分で、他は東北や九州からも来ています。高卒では工業高だけでなく、普通高、商業高出身の人もいます。

――社員となり訓練校に派遣

そうです。ポラスグループの社員で、そこから訓練校に1年間派遣されるという形です。給料を支給されながら勉強する。訓練費用は会社負担。実習服、ヘルメット、安全帯、空調服等は貸与で、訓練校生が負担するのは教科書代、道具代、寮費です。

――寮生活で規則正しい生活習慣を

はい。訓練校生は一人一部屋の寮に入ります。これには二つの狙いがあり、大工は体が資本なので規則正しい生活習慣を身につけてもらうこと、もう一つは、家は一人では建てられないので、共同生活をしてコミュニケーション能力をつけることですね。

訓練校生の1日は、朝6時からマラソンを1~2キロ走って朝食。体を目覚めさせて現場に行く習慣づくりです。8時に朝礼、9時から訓練。現場の大工と同じように、昼休みのほかに午前と午後に30分ずつ休憩があり、18時に終了です。

年間休日は105日。地元の南越谷阿波踊りに参加したりと楽しみもあります。

学科では建築の総合的な知識を学び、実技では2級大工技能士の合格を目指します。90%くらいの確率で合格しています。

――4ステップで一人前の社員大工に

木造建築科の場合、訓練校生、フレーミング大工、セットアッパー大工、社員大工と4ステップあり、最短で6年で社員大工となります。

訓練校を卒業してフレーミング大工となり、現場で構造躯体を建てる仕事を経験します。

次にセットアッパー大工になり、雨仕舞工事、筋交・間柱の施工、サッシの取り付け等の仕事を担います。

最後に階段等の施工、断熱工事などの内部造作ができるようになれば、1人前の社員大工になります。

――各ステップで多数の物件を経験

早く一人前になってもらうためです。一般の大工だと年間で3、4棟くらいしか手掛けられない。ところが、フレーミング大工として構造躯体だけを専門的に担当すると、1年半くらいで70棟ほど経験できる。その間、構造躯体の熟練度は高まる。このようにして、各ステップを経ていくと、オールマイティな大工になるのが早い。

――基本は社員大工だが、専属大工の道も

いえ、ずっとポラスグループの社員大工として働いてもらうのが基本です。ただ、独立したいという人もいます。そういう人は、ポラスの専属大工として匠会という外部の組織に入ります。

訓練校を卒業したのはこれまで900人以上。社員大工として残っているのは約200人、匠会に所属しているのは約60人です。それ以外は故郷に帰ったり、グループの別のポジションで働いたりしています。(2024年7月時点)

技能者の将来的な評価と報酬に連動するものであれば取り入れたほうがいいとの考えから、訓練校を卒業した段階で全員が登録しています。

――高校生にとって先が見える

高校生にとっては先が見える。こうすれば短期で一人前の大工になれるというプロセスが明確になっていることがいちばんのメリット。モチベーションが上がるでしょう。経験もいっぱい積める。寮生活で友達もできる。企業に属していれば、生活は安定しますし、建築や法令などに関する最新情報も入ってきます。

企業のメリットは、定着率が上げられること。技量がわかる大工を確保できていれば、受注の目標なども明確に立てられます。

株式会社新和建設(愛知県北名古屋市)

生産本部第2施工部

次長 白木賢一氏

中村武樹大工

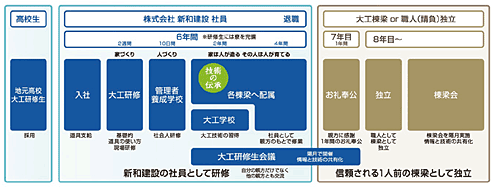

同社は1990年から大工育成制度を設けています(大工棟梁育成コース、エキスパート社員育成コース)。

――人材確保のため

創業者が大工出身で、今後大工は高齢化で少なくなっていくだろうということもあったと思いますが、住宅建築は大工がメインになるので、その人材は確保していかなければならない。それで自社で育てていこうというのが創業者の思いでした。

――まず2週間の大工研修

入社したらまず2週間、大工研修を受けて、大工道具の基本的な使い方を学びます。ノコギリや金槌などの基本的な道具、作業着は最初に会社が支給します。 それから7泊8日の社会人研修があります。

静岡県の管理者養成学校で行う泊まり込みの研修です。学生から社会人になったばかりなので、礼儀、マナー、挨拶といった社会人の基礎を身に付けてもらいます。

先輩からとんでもないところだと言われていましたが、想像をはるかに超えた場所でした。年齢が近い100人ほどが一緒に研修を受けるのですが、スパルタ式でずっと涙(笑)。でも、人とのつながりの大事さなど、ためになることをいろいろ教わりました。

大工棟梁のもとに配属され、現場で仕事をしながら、大工としての知識と技能を身に付けていくのですが、最初の2年間は週1日、水曜日に大工学校にも通います。

――建築大工訓練校で座学と実技を学ぶ

岐阜県の建築業者が参加している濃飛建設職業能力開発校の建築大工訓練校です。そこで建築の基礎的なことを学びます。構造のことや図面の書き方などの座学と、実際に小屋を建てたりする実技があります。

新和建設以外の同年代の方から話を聞いたり、知識を交換したりと、この2年間は想像以上に得られるものがあり、交流は大事だなと思いましたね。訓練校を卒業してからも関係は続いていて、みんな困った時には力になってくれる存在です。

――入社7年目に専属大工として独立

入社して6年間は、親方・大工棟梁のもとで大工としての技能・技術を習得していきます。その間は毎年昇級したりと、通常の会社員の処遇を受けます。そして7年目に会社を退社して独立するという流れです。

そうです。新和建設の物件は専属大工が手掛けています。今、専属大工は105人(2024年7月時点)。この専属大工の集まりに、会社が主催する棟梁会というものがあり、2か月に1回集まって情報交換を行っています。

――仕事がもらえる安心感

仕事がもらえる安心感があると思います。専属大工に年齢制限はなく、70代の人もいます。親子二代の専属大工が10組以上いますし、この制度で大工になった先輩が後輩を教えるという形になっています。

また、棟梁会はベテランの会と若い人たちの会とがあって、同年代と話し合ったりできるので、一人で孤立してやっているのとは違います。

独立して専属となった大工で結婚した人は、大体新和建設に発注して自分で請け負って、自分の家を建てていますね。

独立するまで会社員として面倒見ていただいているという実感があり、居心地がいいですし、年齢の近い大工さんも多いので、相談し合えて、とても助かっています。

相羽建設株式会社(東京都東村山市)

小林優太大工

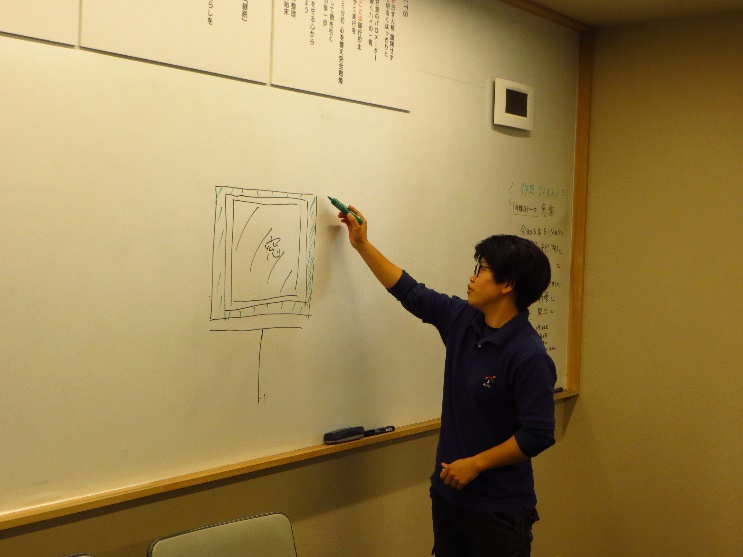

同社は2015年から社員大工を採用。2023年6月から小林大工をリーダーとして社員大工(現在9人)が集まり、勉強会を行っています。また、10年ほど前から社内プロジェクトを実施し、社員大工の教育に役立てています。

――技能の向上と人間性の成長を目指して

社員大工が増えてきて、社員大工の技能の向上、社会人としての人間性の成長をどのように促していくかが課題となっていた中、月1回社員大工だけの勉強会をしてみてはと、私が発案して、2023年6月から始めました。

特にそういう役職があるわけではないのですが、私が中心となって、テーマを考えて進めています。

とりあえず1年間で住宅建築の最初から最後までを工程別に勉強しています。

たとえば、「断熱―床貼り」「枠加工-取り付け」「階段」「造作工事」「仕上げ工事」といった具合です。

その間に、「木取り(きどり)木遣い(ぎづかい)講座」「加工機、工具安全講習」などのテーマの勉強会も行います。ふだんは本社ですが、この時は自社の加工場で行います。

先輩が後輩に教えたり、知っている人が知らない人に教えたりといった形です。

みんなが教え、教えられる。そうすることで、言葉や絵や写真を使ってどうしたら人にうまく伝えられるかを学べます。

――いい仕事につながるように

社員大工が集まるのはこの日だけ。だからみんなが集まったからこそできることをやるようにと考えていますし、勉強会がいい仕事につながるよう心掛けています。

今後のテーマに関しては、みんなが意見を出し合って決めていきたいです。

――情報の共有とコミュニケーションの円滑化

現場作業の振り返りや確認項目などの共有ができるし、後輩が先輩に聞きやすい環境もでき、コミュニケーションが円滑になってきました。

勉強会の一部では社員大工をチーム分けして、自分たちに有意義な活動を企画する時間も設けていて、その準備を行うことで、計画、実践の能力が養えます。

自分の仕事だけでなく、まわりの大工のことも気にかけられるようになりました。

また、毎年後輩が入ってきますので、勉強会で教えたりすることで、自分も先輩になったといったように自分の立場を自覚するようになりました。

――1年間、他部署の人と課題に取り組む

いろいろな部署の社員が10人くらいのチームを作って、1年単位で課題に取り組みます。どの課題に参加するかは自分で決めます。部署の枠を超えた社内コミュニケーションの一環でもあります。

私が新事業新製品開発プロジェクトに参加した際には、ちゃぶ台を作りました。

建築現場では端材がたくさん出ます。建築には使えないが、きれいで捨てるにはもったいない。仕事をしながらいつも思っていたので、これを活用できないかと提案しました。

チーム全員で考えて、小さいものなら作れると、ちゃぶ台になりました。

新製品開発プロジェクトですから、製品化するため、どんなサイズがいいか、どう広報していくかなど、みんなで検討し、試作品を作って会社に置いてみんなからアンケートを取ったりして製品化し、発表します。

そうったもの作りは好きなので、楽しかったですね。

ふだん顔を合わせることのない部署の社員と一緒にプロジェクトを進めることで、お互いの仕事内容の理解、人柄などを知る機会になっています。